- ホーム

- ブログ

ブログ

片づけてもすぐ散らかってしまうという方、収納方法に問題があるかも知れません

2023/02/09せっかく片づけたのに😢

ちゃんと保てていますよ。という方、素晴らしいですね。

でも、なかなか保てないのよね~という方の方が多いのではないでしょうか。

わたしもついつい、買い物のレシートや郵便物を置きっぱなしにしてしまって

「あ~」なんてことあります。

そうして、せっかく片づけたのに散らかってしまうという方、

片づけている場所に問題があるかもしれません。

自分の行動を分析してみましょう

すぐに、出したままにしてしまうものはなにか?

元に戻せないのはなぜか?

一度考えてみましょう。

例えば、わたしは買い物レシートを置いたままにしてしまう。

これは、確定申告のために必要なレシートと捨ててもいいレシートを分別するのに一時、

棚の上に置いてしまうのです。

これは、レシート入れの箱を作って、一旦そこに入れる。

たまったら、分別する。ま、ほんとは、すぐに分別すればいいのですけれどね。

他にも、散らかる原因としては、それを仕舞うのに、何かを動かさないと仕舞えない場合、

そのワンアクションが面倒で、その前においてしまう、それは収納の場所の奥行が深くて前に置くもの、

後ろに置くものができてしまう。

その収納場所には、収納の前か後かの検討が必要かもしれません。

どちらも同じぐらい出し入れするのであれば、

引き出してとれるようファイルボックスなどに入れてから

収納すると出し入れしやすくなりますよ。

収納のポイントは「仕舞いやすく出しやすく」です。

そして、家族で収納場所を共有しておくこともポイントです。

自分だけわかっていても家族がきちんと仕舞わないから

散らかるというケースもよくあります。

性格が影響します

さて、みなさんの散らかるもの、散らかる原因はなんでしょう?

片付けには、人それぞれの癖、性格が影響します。

見せたくない人、見えてないと何が入っているかわからなくなってしまう人

隠す収納、見せる収納。

自分はどっちかな?と一度考えてみてください。

考えてもわからないわという方に、自己チェックの方法があります。

利き脳はどっち?

私たちの行動は、すべて脳が指示を出しています。

その脳は大きく分けて右脳と左脳に分けられ、

右利き、左利きのようにどちらの脳が「利き脳」かによって、行動がちがってきます。

収納もその「利き脳」に合った方法で収納すると片付けが楽になるかもしれません。

左脳が利き脳という方は、論理的に物事を考えることができ、理性的な判断が得意なので

「いるもの、もう使わないもの」を判断し計画的な収納が可能です。

右脳が利き脳という方は、感覚的で三次元空間を認識することが得意なので、

形や大きさをそろえるなど、見た目重視の収納が可能です。

自分は、論理的なのか感覚的なのか、どちらの収納が向いているのか、考えてみてください。

でも自分で自分のことはわからないよ~という方、

ご相談ください。

毎月先着1名様限定、相談無料キャンペーン開催中です!

その足元の冷たさ、ラグで解決できるかも。

2023/01/21

朝起きてベッドから降りる、または布団から出るその瞬間

「足が冷たい!」そんな経験ありませんか。

スリッパをはく、靴下を履いたまま寝るから大丈夫。

という方もおられるかと思いますが、

わかっているのに、スリッパや靴下の準備を忘れてしまう💦

という方もおられるのでは。

床の素材が問題かも

床が冷たい、それには素材の問題もあります。

床が複合フローリングといって、見た目は木に見える床の場合や

かっこいいタイルの床、ビニール床の場合などは冷たいと感じます。

でも床の素材を変えるなんて、工事が必要で難しいですよね。

簡単に解決する方法、それはラグを敷くこと。

ベッドの足元に、ダイニングテーブルの下に小さなラグを敷く。

リビングのソファの足元に少し大きめのラグを敷くと

お部屋のポイントにもなり、インテリアの雰囲気を変えることもできますよ。

何度も出てきますが、こちらも暖色系のものを選ぶと見た目も暖かくなります。

ラグの選定は素材がポイント!

色も大切ですが、ラグの場合は素材がいちばんのポイントです。

天然ウール100%のものは、冬暖かく、夏はサラッとしますので

季節で変える必要はないですが価格は少し高めになります。

アクリル等のナイロン系のものは、価格は求めやすいです。

ただ、冬は暖かいですが、夏はべたつきますので、季節で変える必要が出てきます。

収納しておく場所があれば、季節の模様替えとしての変化も楽しめますが

ちなみに我が家は、ダイニングテーブルの下に

ギャベと言ってペルシアの遊牧民の暮らしから生まれたもので

羊毛100%の手織りのものを敷いています。

かなり高価にはなりますが、100年以上の耐久性もあると言われています。

この素材の話は長くなりそうなので、またの機会に書くことにします。

我が家のラグです

足元の冷たさを手軽に解消したいという方、ご参考になりましたでしょうか。

ラグだとすぐに買えて、すぐ実行できますよね。

ただ、きちんと素材の事、色の事、もちろんサイズの事などを

考えて、お求めくださいね。

でも自分で選ぶのは難しいなという方、失敗したくないなという方は、

ご相談ください。

毎月先着1名様限定、相談無料キャンペーン開催中です!

変身!食器を変えてあったか食卓にする方法。

2023/01/16楽しかったお正月気分もそろそろ、終了でしょうか。

賑やかだった食卓が、人数が減るとちょっと寂しいと感じる方

中には、あ~やっと静かな食卓だわ。

という方も、おられるかもしれませんね。

寂しいと感じる方、味気ないと感じている方、

面倒だし、ついつい買ってきたものをパックのまま出すとか

金属製の食器、プラスチックの食器を使うなんてことをしていませんか。

そんな食卓は、味気なくなってしまいますよね。

片付けのことを考えるとその方が楽なのですけどね。

今は、テイクアウトの容器もデザインのいいものが多く

そのまま出しても、いいよね。となりがちですが。

ちょっとひと手間、お気に入りの器に移し替えるということは大切です。

寒い外から帰ってきて、囲む食卓は見た目も暖かい方がいいですよね。

器を見た目暖かいものに

そんな食卓を作るには器も見た目暖かく感じるものを使うといいですよ。

木の器や焼物で厚みのあるものや、暖色系の色の器を使う。

暖色系については1月5日のブログ

「寒さ対策にカーテン、クッションの色を変えてみる?」に書いていますので、

よろしければご覧ください。

木の器は木の種類によって、手触りや表情が違います。

針葉樹のスギ、ヒノキ、ベイマツなどの器は、木肌はなめらかできめ細かい。

柔らかく加工しやすいというのも特徴です。

また、香りを放つものも多く香りには「フィトンチッド」という

防虫や抗菌の効果がある成分を含みます。

広葉樹でできた器は、硬くて重いものが多く、

また木目も変化に富んだものが多く見た目にも楽しめます。

いろいろ見て、自分のお気に入りを見つけるのもいいですね。

焼物の器は持った感じや見た目も暖かく感じます。

手作りのものも多く、作家さんの気持ちも入っているからかもしれませんね。

取り扱いの注意

そんな暖かい器の取扱いの注意点ですが

・木の器は防水のためにオイルを塗ってありますが、洗うとだんだんとれてきますので、

たまに上から塗ってあげる必要があります。

木の食器用オイルは食器売り場や、ハンズなどで売っています。

・焼物も、厚みはあっても案外、もろいものや温度差に弱いものもありますので、

取り扱いは丁寧に。

食器を見た目暖かい感じのものにする他、ランチョンマットやテーブルクロス、

テーブルランナーなどにもあったかい色や素材のものを取り入れるのもいいですよね。

さあ、お気に入りの暖かい器を見つけにお店に出かけましょう!

でも、自分でそろえるのは、ちょっと難しいなと思われたら、ご相談くださいね。

毎月先着1名様限定、相談無料キャンペーン開催中です!

その音、ご近所迷惑かもしれませんよ

2023/01/10お正月のお休みも終わり、仕事が始まったと思ったら、また3連休。

このお休みはどのように過ごされましたか?

普段、なかなか時間が合わないご家族がそろわれたり、久しぶりにお友達と集まって

お家でライブや映画を見て過ごしたという方も多いのではないでしょうか。

せっかく、みんなで見るだから大きな音で盛り上がりたいですよね。

最近のテレビは、音響がよくなっていてシアターモードや

臨場感のある音を選ぶことができたりするのですよね。

私も最近テレビを買い替えて知ったことなのですが(^^;)

しかし、その音、ご近所迷惑になっていたら。と心配になりませんか。

テレビだけでなく、音楽を聴く、楽器を鳴らす、子どもが騒ぐ。

気になる音にはいろいろな原因のものがあると思います。

最近の家は、サッシや壁が優秀で音が外に漏れるということは、

それほど気にしなくても大丈夫なことも多いですが

築年数の経っているお家などでは、気にする必要があるかもしれません。

窓サッシを変えると解決する場合もありますが、マンションなどではサッシを変えることはできませんし、

防音カーテンというものがあります

そこで、またしてもカーテンの出番です(前回のブログもカーテンのお話でした)

カーテンには防音カーテンというものがあります。

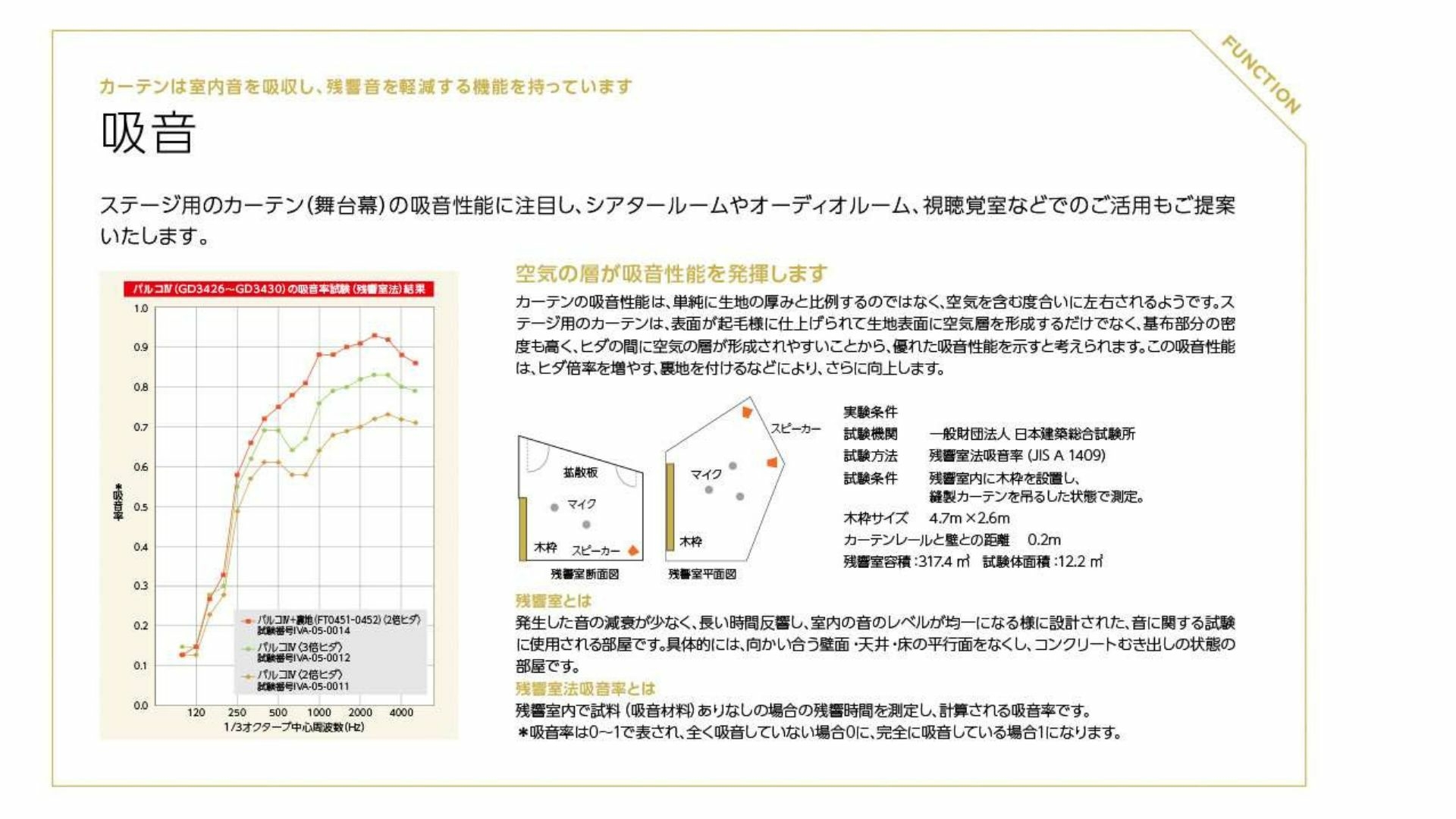

防音カーテンには2種類あり、音を吸収する吸音カーテンと音を跳ね返す遮音カーテンがあります。

吸音カーテンは音を吸収しやすい素材を使って音を抑えるしくみとなっています。

※川島織物セルコン デジタルカタログより

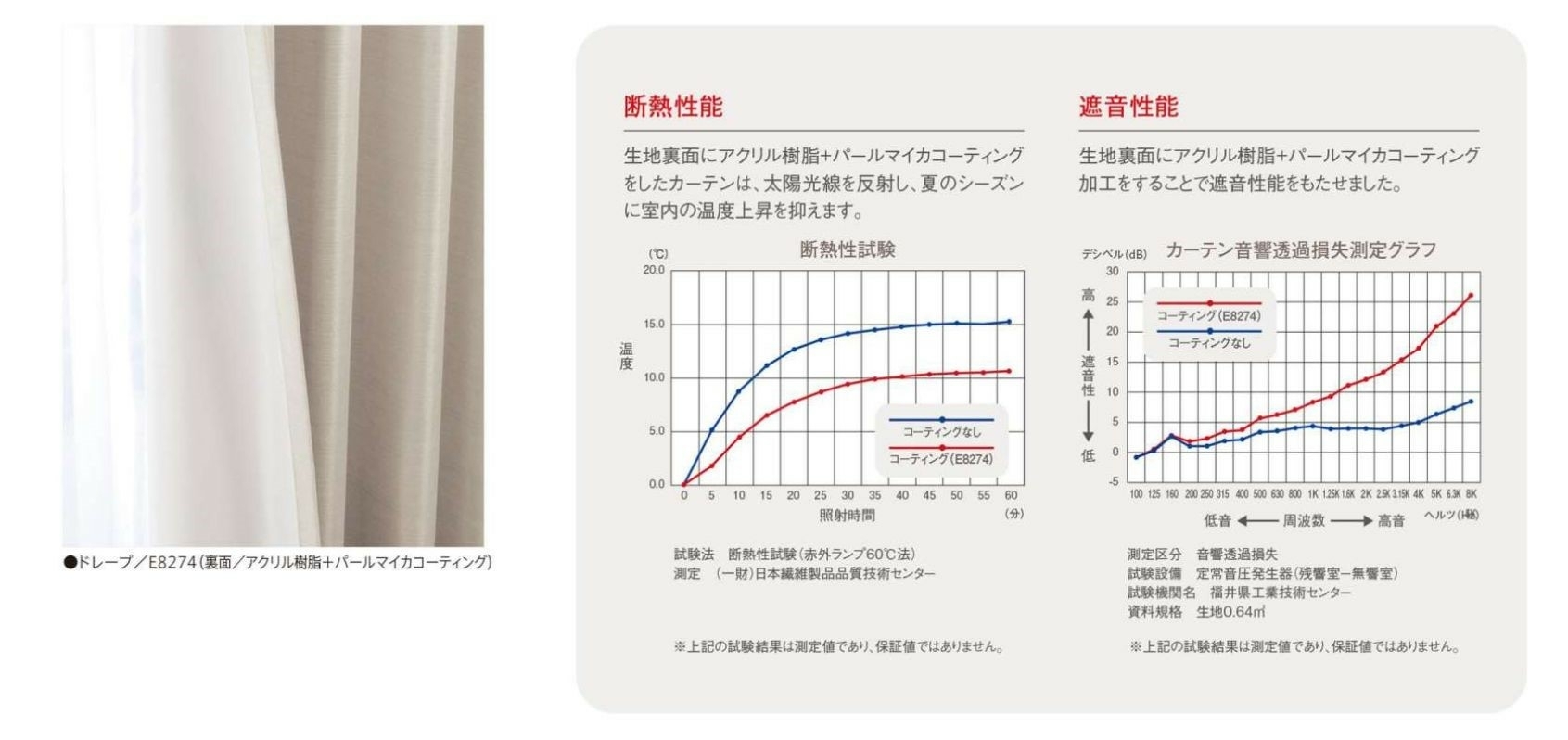

一方、遮音カーテンは生地にコーティングなどを施してあり、音を通さないというしくみです。

※アスワンデジタルカタログより

どんな音が気になるのかということも重要で、

子どもが騒ぐ声、ペットの鳴き声、テレビの音等は中~高音域の音となり

防音カーテンで軽減することが期待できます。

一方、大音量の音楽でも低音域、工具を使う音などの重低音域には効果がありません。

少しでも防音効果をあげるために窓より大きく、またなるべく隙間を作らない吊り方をすることがおすすめです。

マジックテープなどで、止めて窓にぴったりくっつけてしまうのも効果は上がります。

防音カーテン取付の注意!

・防音カーテンは、部屋からの音を外に漏らさないということには効果がありますが

外からの音を防ぐという効果は期待できないので、ご注意ください。

・防音カーテンを吊ったからといって、全く音が漏れないということではないのでこちらもご注意ください。

工事が必要な場合もあります

外からの音も防ぎたい。

大音量で楽器を鳴らすことがあるなどの場合は、

サッシなどの防音工事が必要となりますので、そのお話は、また、別の機会に書きますね。

もう少し詳しく聞きたいな。

自分の家はどうしたらいいだろう。

寒さ対策にカーテンやクッションを変えてみる?

2023/01/06あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

今年はブログを頑張て書こうと思っていますので、お付き合いいただけると嬉しいです。

さて、皆様どんなお正月をお過ごしでしたでか?

今年は、私が住んでいる関西は暖かいお正月となり、穏やかな日を過ごすことができました。

関東より北では、寒波もきているようで寒いお正月だったかもしれませんね。

そんな寒い日は、暖かいお部屋でじっとしていたいですよね。

寒さ対策として、暖房効果を上げる断熱材を入れたり、

窓からの外気が入るのを防ぐ二重窓の設置など

工事が必要なことも多いのですが。

そこまでしなくても、まずは見た目を暖かくという手があります。

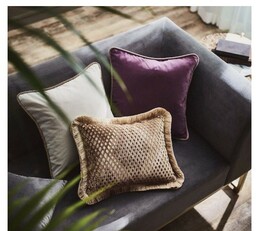

例えば、カーテンやクッションの色や素材を暖かく感じる色や素材に変えてみる。

カーテンやクッションの色、素材を変えてみる

では、どんな色が暖かく感じるのか。

下の12色のカラーの

赤~黄色が暖色系といって

暖かく感じる色になります。

素材は、ビロード生地やウールが入ったものなど、

お洋服でもあったかいと感じる素材(フリースなど)を想像していただくと

わかりやすいかと思います。

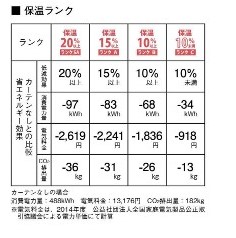

カーテンは、素材、大きさで保温効果も

暖かさを感じるお部屋をつくることができますよね。

そういわれても

自分では、どうすればいいかわからないな。。。

という方は、ご相談に乗りますよ。

-

変身!食器を変えてあったか食卓にする方法。

楽しかったお正月気分もそろそろ、終了でしょうか。賑やかだった食卓が、人数が減るとちょっと寂しいと感じる方中には

変身!食器を変えてあったか食卓にする方法。

楽しかったお正月気分もそろそろ、終了でしょうか。賑やかだった食卓が、人数が減るとちょっと寂しいと感じる方中には

-

その足元の冷たさ、ラグで解決できるかも。

朝起きてベッドから降りる、または布団から出るその瞬間「足が冷たい!」そんな経験ありませんか。スリッパをはく、靴

その足元の冷たさ、ラグで解決できるかも。

朝起きてベッドから降りる、または布団から出るその瞬間「足が冷たい!」そんな経験ありませんか。スリッパをはく、靴

-

片づけてもすぐ散らかってしまうという方、収納方法に問題があるかも知れません

せっかく片づけたのに😢年末、かなりがんばって、物を片付けたという方、そのきれいな部屋を保てていますか?ちゃんと

片づけてもすぐ散らかってしまうという方、収納方法に問題があるかも知れません

せっかく片づけたのに😢年末、かなりがんばって、物を片付けたという方、そのきれいな部屋を保てていますか?ちゃんと

-

リモートワークで家族とのトラブルを避けたい人へ

リモートワークを快適にできていますか?コロナ以降、リモートワークが増え、そのまま、今後はリモートでの仕事が一般

リモートワークで家族とのトラブルを避けたい人へ

リモートワークを快適にできていますか?コロナ以降、リモートワークが増え、そのまま、今後はリモートでの仕事が一般

-

HDC神戸にて「住まいとインテリアの相談サービス」を担当します!

9/10(日)、9/23(土祝)にHDC神戸にて行われる「住まいとインテリアの相談サービス」にて個別相談会の担

HDC神戸にて「住まいとインテリアの相談サービス」を担当します!

9/10(日)、9/23(土祝)にHDC神戸にて行われる「住まいとインテリアの相談サービス」にて個別相談会の担